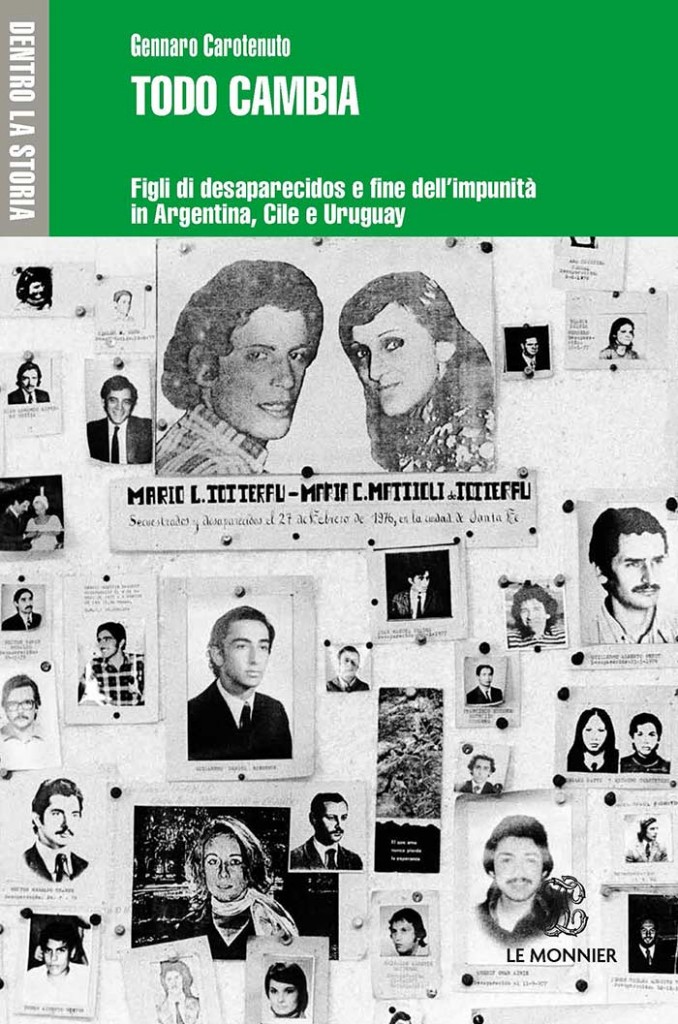

È in libreria la mia terza monografia: Todo cambia. Figli di desaparecidos e fine dell’impunità in Argentina, Cile e Uruguay, Le Monnier 2015. Todo cambia, è un titolo che non ricorda solo la negra Mercedes Sosa, ma ancora di più, per chi avrà l’amabilità di leggere, testimonia che non ci sia un destino segnato né nel bene né nel male e come la Storia ci insegni che dalle più angosciose tragedie, la vita, la verità e la giustizia, possano tornare a fiorire facendo del passato e della memoria il seme del futuro.

Voglio lasciarvi alle righe della Scheda editoriale e poi alla mia Introduzione come invito alla lettura. Dovrei fare una lunga lista di ringraziamenti, li tengo nel cuore, di qua e di là dell’Oceano e mi limito a quelli istituzionali, non meno sentiti, Fulvio Cammarano, curatore della Collana e l’editor, Alessandro Mongatti.

Il libro può essere acquistato in libreria e online, per esempio qui, qui o qui. In programma ci sono già presentazioni a Modena (5/3), Napoli (15/4), Bolzano (21/4), Bergamo (23/4), Roma (15/5) e in via di definizione Bologna, Torino, Cremona.

grazie, #TodoCambia

Gennaro Carotenuto

Todo cambia. Figli di desaparecidos e fine dell’impunità in Argentina, Cile e Uruguay, Le Monnier, 2015

Cosa hanno in comune Sofia Prats, figlia di un alto ufficiale dell’Esercito cileno, e Jessica Tapia, figlia di un minatore comunista? Entrambi i loro padri furono assassinati da Augusto Pinochet e dal Terrorismo di Stato delle dittature latinoamericane. Attraverso la storia orale, la metodologia che aiuta a capire come le persone comuni abbiano affrontato i grandi passaggi delle loro epoche, leggiamo le testimonianze originali, a volte drammatiche, a volte serene, su come i figli dei desaparecidos in Argentina, Cile e Uruguay abbiano preso in mano le loro vite. La storiografia serve così a sciogliere stereotipi consolidati sul Continente. “Todo cambia”, come canta Mercedes Sosa. Decenni di lotte per la verità e la giustizia fanno sì che oggi molti dei torturatori e assassini che negli anni Settanta aprirono le vene dell’America latina, dopo processi esemplari, qui studiati attraverso fonti giudiziarie inedite, stiano pagando per i loro crimini suturando le ferite di una società intera.

“Quella che con questa ricerca voglio contribuire a raccontare – scrive l’autore nella sua introduzione – è una storia successiva, un postumo, una conseguenza di quella lotta al calor bianco dell’epoca delle dittature. È una storia figlia delle dittature, che ha a che vedere con i sopravvissuti, con i percorsi dell’impunità e della giustizia, e con l’esperienza di vita dei figli dei desaparecidos, segnata sovente dalla ricerca, prima di genitori scomparsi, quindi dall’impegno per coronare una trentennale ricerca di verità e giustizia che è sia individuale sia collettiva e che nell’ultimo decennio ha permesso a una parte rilevante della regione di uscire dal cono d’ombra dell’impunità e dell’oblio nel quale era stata relegata nei vent’anni precedenti”.

Introduzione

«Rispetto al desaparecido, finché sta come sta, è un’incognita il desaparecido. Se apparisse avrebbe un trattamento ‘X’. Se l’apparizione si convertisse in certezza del suo decesso, avrebbe un trattamento ‘Z’. Però finché è desaparecido, non può avere un trattamento speciale. È un desaparecido, non ha entità. Non è né morto né vivo, è desaparecido. Di fronte a ciò non possiamo fare nulla».

Jorge Rafael Videla

Coloro che non sarebbero stati né morti né vivi, evaporati fino a non avere più uno stato giuridico, li ritrovo in un appartamento del centro di Buenos Aires. È una comune civile abitazione di un condominio dell’Avenida Rivadavia. Vi tocco con mano il fior di conio più cruento che la lingua spagnola abbia consegnato al mondo nel Novecento: desaparecido. In una stanza che potrebbe essere un soggiorno familiare mi accoglie una sequenza di scaffalature di metallo, che copre per intero le quattro pareti. Lungo i ripiani, dove regna un ordine pulcro, sono allineate 340 scatole di cartone: «Mele del Rio Negro, Produzione Argentina». Ognuna di esse contiene i resti di un essere umano.

Eccoli i desaparecidos, o almeno una centesima parte di questi; aspettano in quelle scatole di mele che sia loro restituita un’identità.

Molti di questi resti provengono da una grande fossa comune di un cimitero alle porte della capitale. È stato risparmiato loro «il volo della morte» descritto nel saggio omonimo di Horacio Verbitsky, che a metà anni Novanta illuminò il mondo sulle pratiche del Terrorismo di Stato in America Latina. Classificati come NN, il silenzio dei seppellitori all’inumazione era stato comprato con la moneta della paura. Al momento dell’incontro con il direttore dell’EAAF (l’équipe argentina di antropologi forensi), da quell’appartamento era uscita, per essere sepolta degnamente, appena una dozzina di desaparecidos ai quali era stata restituita l’identità e sono poche centinaia il totale degli identificati a oggi. Dario Olmo, il direttore, è un uomo dalla sensibilità rara che, partendo dall’Argentina, ha dedicato la vita a dare un nome alle vittime senza nome, dal Guatemala al Ruanda, dal Kurdistan all’ex Jugoslavia. L’esperienza degli antropologi forensi argentini, che hanno operato in 45 Paesi di tutti i continenti, coniuga metodologie di ricerca che vanno ben oltre il lascito di James Watson e Francis Crick, i due scienziati che rivoluzionarono anche gli studi penalistici, mettendo a disposizione l’elemento dell’analisi del DNA. Fin dal 1987, un’epoca precocissima per tali idee, in Argentina fu creata una banca dati genetica. Serviva per identificare i morti, ma soprattutto per cercare i vivi, quelle centinaia di bambini ai quali la dittatura aveva tolto l’identità, appropriandosene e affidandoli a terzi, in genere complici del regime, dopo averne ucciso i genitori.

A partire da quell’istanza si dimostrò anche come la genetica e la tecnologia da sole, senza il supporto delle scienze umane, non bastassero. Perché quei dati potessero servire, fu necessario affinare metodologie proprie dell’analisi storiografica, combinando, ove possibile, fonti giudiziarie, di polizia e d’archivio, testi a stampa, testimonianze orali, registri cimiteriali. Erano saperi indispensabili per poter avanzare nell’incrociare i singoli resti e associarli a uno delle centinaia di campi di concentramento argentini, dove la maggior parte degli assassinii furono commessi, e arrivare infine a dare ai resti un nome e una storia personale, interrotta da quel modello repressivo che chiamiamo Terrorismo di Stato.

Quella che con questa ricerca voglio contribuire a raccontare è dunque una storia successiva, un postumo, una conseguenza di quella lotta al calor bianco dell’epoca delle dittature. È una storia figlia delle dittature, che ha a che vedere con i sopravvissuti, con i percorsi dell’impunità e della giustizia, e con l’esperienza di vita dei figli dei desaparecidos, segnata sovente dalla ricerca, prima di genitori scomparsi, quindi dall’impegno per coronare una trentennale ricerca di verità e giustizia che è sia individuale sia collettiva e che nell’ultimo decennio ha permesso a una parte rilevante della regione di uscire dal cono d’ombra dell’impunità e dell’oblio nel quale era stata relegata nei vent’anni precedenti.

Oggetto centrale di questo saggio, che è parte di uno studio più ampio sulle opposizioni alle dittature civico-militari in Argentina, Cile e Uruguay, non è dunque lo studio delle dittature stesse al momento del loro potere assoluto sull’intera regione, soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta, ma di alcuni aspetti delle conseguenze di esse. In particolare si affronta lo studio di come verità processuali sulle violazioni dei diritti umani commesse dalle dittature stesse siano emerse nel corso del tempo, quindi occultate in un contesto d’impunità e poi di nuovo emerse. La ricerca avviene tentando di capire come questa alternanza risponda a percorsi egemonici all’interno delle società stesse. Tali percorsi finiscono per essere sottesi anche all’alternanza tra giustizia e impunità. Tutto ciò viene messo in filigrana attraverso lo studio dell’esperienza storica di essere figli di oppositori politici sottoposti a distinte forme di repressione da parte dei regimi militari in questione. Tale esperienza è trattata attraverso l’uso di fonti orali.

Sulle peculiarità della metodologia d’uso di queste fonti, nel contesto delle violazioni di diritti umani, torno nel primo capitolo. La scelta complessiva è giustificata con il tentativo di rispondere a una delle domande tipiche che la storiografia può e deve porsi rispetto a un problema storiografico dato: che cosa resta delle dittature, quali sono le conseguenze sulla società e come la memoria delle violazioni dei diritti umani si è mantenuta viva a ormai quarant’anni da quell’esperienza. Ciò in un momento storico nel quale, con i genitori decimati, le madri (e nonne) dei desaparecidos, a lungo testimoni della ricerca di verità e giustizia, si avviano alla fine del loro ciclo biologico. Sono così i figli (nipoti), che hanno raggiunto nel pieno la loro età adulta, e hanno raccolto il testimone delle generazioni precedenti. In qualche caso, da forze percepite come antisistema, esse hanno finito per istituzionalizzarsi. È accaduto con la più conosciuta associazione in difesa dei diritti umani, le madri di Plaza de Mayo argentine, per decenni represse violentemente o fatte passare per pazze anche in democrazia e giunte all’appoggio amplissimo alla politica dei diritti umani dei governi di Néstor Kirchner e di Cristina Fernández, un paradosso che pone ulteriori questioni all’attenzione degli studiosi. Ciò ha contribuito anche a modificare o superare questioni che nel corso dei decenni erano state poste in maniera diversa proprio rispetto agli slittamenti egemonici accennati.

Tra le vittime delle dittature civico-militari troviamo una gran maggioranza di persone comuni e militanti sociali. Vi è inoltre una minoranza – quantitativamente insignificante in Cile – di guerriglieri caduti in combattimento o assassinati a mansalva. I corpi della maggior parte dell’una e l’altra categoria furono fatti sparire. L’assenza del corpo, nell’impedire il lutto, ha conseguenze morali e materiali drammatiche sulla vita di chi resta e sull’intorno sociale, che finiscono per essere ben maggiori di quelle provocate dal ‘semplice’ omicidio. Tale differenza, sfumata dalle distanze geografiche e interpretative, si fa vita quotidiana, e come tale oggetto di attenzione storiografica. Le stesse storie delle forme repressive dei tre Paesi si intersecano e allo stesso tempo vivono di peculiarità che sopravvivono al corso del tempo. In Cile, il governo di fatto, incarnato da Augusto Pinochet, ha mantenuto le maggiori quote di consenso e di legittimità per spezzoni importanti della società, non limitati strettamente alle classi dirigenti. Ciò, insieme alla tetragona capacità del regime di difendersi anche a posteriori, e alla non particolare valentia della classe politica che ha governato dal 1989 in avanti, si è risolto in scarse – ma non nulle – possibilità di fare giustizia.

Ancora nel settembre 2014, nel rituale discorso per commemorare le vittime del golpe, la presidente Michelle Bachelet ha espresso il (mero) desiderio di abrogare l’amnistia del 1978 per le violazioni di diritti umani. Ciò non significa che non si sia avanzato su altri piani: nel corso del tempo molte famiglie hanno ottenuto alcune informazioni sulla sorte dei loro cari, in genere anche solo la conferma della morte. Questi erano quasi tutti militanti di partiti politici strutturati e legali, sovente di una generazione anteriore a quella repressa altrove.

Il colpo di stato dell’11 settembre 1973, infatti, abbatteva un legittimo e radicato governo popolare con partiti, sindacati e organizzazioni sociali che passavano da un giorno all’altro dalla piena legalità all’essere oggetto della repressione più feroce. In Argentina, un Paese dove la difesa del regime da parte di protagonisti e complici si è in più fasi rivelata meno efficace rispetto al Cile, i corpi delle vittime che non sono stati fatti sparire con i voli della morte o distrutti in altra forma, sono oggi oggetto di un difficile percorso di identificazione, un lavoro defatigante che sta richiedendo ulteriori anni di indagini. Sull’altra sponda del Río de la Plata, in Uruguay, i desaparecidos bisogna invece cercarli come un ago nel pagliaio di sterminate servitù militari. I numeri inferiori fanno sì che, una volta trovati i resti, l’identificazione degli stessi risulti meno problematica che altrove. Purtroppo, nell’assoluta mancanza di rimorso se non di collaborazione – anche in democrazia – da parte delle forze armate, che continuano ad addestrarsi a una guerra immaginaria marciando su cimiteri clandestini, la professionalità per tale ricerca potevano offrirla solo gli archeologi dell’Università della Repubblica coordinati da José María López Mazz. Hanno utilizzato per anni metodologie e tecniche della loro disciplina per recuperare evidenze che, senza un’omertà pervasiva, sarebbero state ottenute in pochi giorni. Continuamente beffati da informazioni false, filtrate ad arte per far perdere loro mesi di lavoro, dopo dieci anni di scavi, nei quali è stato possibile avanzare solo per piccoli frammenti di verità, il professor López Mazz si è dimesso nell’agosto del 2014. In dieci anni solo quattro sono stati i ritrovamenti di resti ai quali è stato possibile dare un nome: Ubagesner Chávez Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco Valiente e Julio Castro. Nell’ultimo caso, si è dimostrato che quell’anziano maestro era stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca. Era falso dunque affermare che ai militari se le pasó la mano en la tortura («avevano esagerato con la tortura» è l’assurda eppure comune giustificazione di tante morti), come filtrato – in assenza del corpo – dalla Commissione per la Pace creata nel 2000 dalla presidenza di Jorge Batlle.

Una cassa come le altre reclama la mia attenzione. L’etichetta, scritta a pennarello, recita: «bambino 1, bambino 2, bambino 3».

Sono lì conservati tutti insieme e, chissà, furono uccisi insieme allo scopo di salvare la «civiltà Occidentale e Cristiana». La battaglia anticomunista esigeva non solo le vite di quei bambini, ma anche la cancellazione della loro esistenza, della loro identità e il loro oblio. Dove necessario i militari nascosero la stessa nascita, come per il figlio di Laura Carlotto, alla quale distrussero il ventre per occultare ogni segno del parto in cattività. Fu ritrovato solo nell’agosto del 2014 con il nome di Horacio Hurban. Forse da qualche parte qualche abuela sta ancora cercando quei bimbi ‘uno’, ‘due’ e ‘tre’.

Magari un’altra nonna non ha mai saputo della loro esistenza, e forse neanche della gravidanza di una figlia desaparecida: nel maggio del 2014 è stata confermata una realtà che a tutti, per ragioni differenti, costava troppo ammettere. Con l’identificazione in contesti diversi di tre desaparecidas argentine, Mónica Edith De Olaso, Alicia Beatriz Tierra e Laura Gladys Romero, sequestrate e assassinate in avanzato stato di gravidanza, c’è stata la prova che non tutti i 500 figli che le nonne di Plaza de Mayo cercano sono necessariamente nati.

Suona il telefono in un’altra stanza e resto solo in quella catacomba in un grande condominio di una strada centralissima di Buenos Aires. Mi lascio andare al flusso della mia coscienza in queste Fosse Ardeatine senza nome. La frequentazione dei vivi e la raccolta delle testimonianze dei vivi sono il cuore del lavoro che mi sono proposto. Non avevo preso in considerazione l’idea di incontrarmi un giorno con loro, i morti, se non nella memoria di chi è sopravvissuto. L’assenza, in quel luogo ignoto ai più, si trasforma in presenza, e rende degno il mio lavoro. Ma tale dignità è un macigno, forse insopportabile.

Nella camera accanto mi attende un’antropologa forense. È una donna magra, sui cinquant’anni, la coda di cavallo, il camice bianco, l’aspetto quanto mai austero. Sta lavorando su uno scheletro ricomposto su una barella metallica. Mi dà molte spiegazioni tecniche. «È un giovane uomo tra i ventisette e i quarant’anni, alto circa un metro e settantacinque […]». Potrei essere io, mi ritrovo a pensare. «Frattura alla tibia destra […]». Accolgo il dettaglio che non mi riguarda con insensato sollievo. Mi sforzo di mostrarmi distaccato.

«La morte è stata causata da un colpo di pistola alla nuca». Improvvisamente, l’antropologa ha quasi uno scatto. Non so neanche bene come, mi fa ritrovare tra le mani quel cranio. Prende le dita della mia mano sinistra. Fa scorrere il mio indice nel foro d’entrata della pallottola che uccise l’uomo. È la stessa, rimasta nella testa e ritrovata nel teschio, che ora è tra le mie dita. Sono impreparato all’irruenza della donna, alla veemenza dell’imposizione tattile di quei resti. Avverto la mia riluttanza, e forse l’avverte anche lei. È più sorpresa che raccapriccio. È stata una mia scelta essere lì e basarmi per i miei studi su fonti storiche non tradizionali.

Avrei potuto lavorare nell’archivio del terrore di Asunción, in Paraguay, dove Martín Almada e Stella Calloni , un giurista e una giornalista prestati alla Storia, hanno portato alla luce le prove del Piano Cóndor, la joint venture del Terrorismo di Stato che, con la copertura di Washington, non diede quartiere ai democratici della regione e che, come segnala tra gli altri Martorell, divenne politica di stato dal 1973 alla metà degli anni Ottanta in almeno sei Paesi della regione (Argentina, Cile, Uruguay, Brasile, Paraguay, Bolivia e in parte il Perù), avendo come ideologi Henry Kissinger e Augusto Pinochet.

Avrei anche potuto lavorare nell’archivio della polizia di La Plata dove, con una metodica degna di un regime totalitario, dagli anni Trenta agli anni Ottanta, attraverso governi di diversi colori, sono stati schedati tutti i movimenti di decine di migliaia di cittadini, come nella Repubblica Democratica Tedesca raccontata da Florian Henckel von Donnersmarck in Le vite degli altri, oppure in altri archivi del terrore, che in questi anni si stanno aprendo in tutta la regione. Ho invece scelto le fonti orali per lavorare sulla tradizionale capacità di queste di illuminare su voci non egemoni come le opposizioni alle dittature in Argentina, Cile e Uruguay e all’interno di queste. Il «racconto di vita» permette alla storiografia di allargare il proprio campo di osservazione verso un contesto esperienziale che rappresenta aspetti non coperti dalle fonti tradizionali. Il dato, positivo e positivista, sul numero dei morti, o sull’involuzione dei diritti sindacali durante le dittature civico-militari, o sulla variazione di potere d’acquisto dei quintili della popolazione cilena o argentina, è importante ma non esaustivo. In un contesto come quello del Terrorismo di Stato, che ha scelto di eliminare una parte della società, come afferma la sentenza della giudice Roqueta, applicando un «piano sistematico» con caratteristiche genocidiarie contro una parte della società, e ne ha cancellato non solo la vita ma finanche i corpi, la ricostruzione del vissuto delle vittime e le conseguenze del genocidio (termine sulla legittimità del quale mi estenderò più avanti nel testo) permettono, forse più di altre metodologie storiografiche, di fare emergere quello che i repressori volevano annientare.

Anche se la battaglia per la verità e la giustizia non si è mai fermata dagli anni Settanta a noi, né in Argentina né nel resto della regione, i regimi neoliberali ereditati dalle dittature si caratterizzarono per la difesa dell’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse. Nel merito, alla caduta del governo De la Rúa, determinata dal default economico del 2001, l’epoca caratterizzata dalla figura di Néstor Kirchner si configura come svolta, con la cancellazione delle leggi di impunità e la celebrazione di centinaia di processi, ai quali è dedicata parte del primo capitolo.

Il caso argentino si impone per radicalità tra quelli che si possono includere nel dibattito sulla giustizia di transizione, sia rispetto ai casi di Cile e Uruguay qui trattati, sia rispetto al resto del mondo e al dibattito delle scienze giuridiche. La stessa Corte Suprema sostiene che la giustizia per i crimini di lesa umanità è ormai consolidata parte del «patto sociale» degli argentini e il direttore del CELS, Horacio Verbitsky può affermare che:

il processo di memoria, verità e giustizia per i crimini di lesa umanità è una delle basi sulle quali si è consolidato lo Stato democratico e i processi ai repressori ne sono una componente fondamentale, insieme alla ricostruzione della verità, la promozione della memoria, la ricerca dei bambini appropriati e le politiche di riparazione alle vittime.

La retorica pubblica, soprattutto in Occidente, considera – in modo compiuto a partire dalla fine della guerra fredda – la cosiddetta ‘giustizia universale’ come un punto irrinunciabile verso un mondo di rispetto dei diritti umani, salvo poi declinare ripetute eccezioni da alcuni denunciate come espressioni di una sorta di colonialismo giudiziario. Il caso argentino – attraverso molteplici passaggi storici – rappresenta oggi un’anomalia forse a livello mondiale per il fatto che una forma assertiva se non radicale di giustizia endogena, dunque non imposta dall’esterno, si sia affermata in una società in grado di emendarsi senza pressione internazionale se non spesso con lo scetticismo di parte della comunità internazionale.

Pur nella coscienza della diacronicità e della diversità degli esempi di seguito appena citati, ma cosciente che siano già state tentate classificazioni dall’antica Atene a Soweto, come quelle di Elster, altrove, da Norimberga alla ex Jugoslavia, è stata quasi sempre la forma esogena dei Tribunali penali internazionali a prevalere.

Quando sono gli Stati nazionali a farsi carico della giustizia di transizione per violazioni di massa dei diritti umani da parte di deposti regimi più o meno autoritari, da Palmiro Togliatti al Sud Africa, questa è stata in genere esercitata attraverso forme diverse di compromesso, con indulti, amnistie, soluzioni originali o più spesso cadendo nel nulla dell’impunità come nel caso della transizione spagnola. Per quello che ci concerne in questa sede introduttiva, è chiarificatore il confronto tra il caso argentino e la coeva dittatura brasiliana, alleata e con caratteristiche simili. Solo nel 2014, a trenta anni dalla pubblicazione del Nunca más, il primo rapporto argentino che chiariva i termini del Terrorismo di Stato, si arriva in Brasile a un rapporto completo sulle violazioni dei diritti umani commesse durante quel regime civico-militare. Il rapporto viene però rappresentato come una sorta di punto d’arrivo. Resta tuttora vigente la legge di autoamnistia dei militari del 1979; la Corte Suprema di Brasilia non ha mai preso atto delle molteplici sentenze della Corte Interamericana dei diritti umani che condannano il Brasile per non averla abrogata e la presidente Dilma Rousseff assicura (piangendo, lei vittima in gioventù di tortura e carcere politico) che non ci saranno processi penali per i crimini descritti nel rapporto. È una posizione simile a quella di Barack Obama per il rapporto, diffuso anch’esso a fine 2014, sulle torture autorizzate dal suo predecessore George Bush figlio e commesse dalla CIA.

Il caso argentino dunque, con la sua capacità, sia pur tardiva, di non lasciare impuni neanche i pesci piccoli tra i repressori, oscura le titubanze dei nostri ‘armadi della vergogna’, o il fatto che per i franchisti che nel 1936 assassinarono a Granada Federico García Lorca, desaparecido ante litteram, giustizia non fu mai fatta, neanche in democrazia. Così per alcuni è un paradosso, se non una provocazione, che oggi sia la giudice di Buenos Aires María Servini de Cubría a investigare sui crimini del franchismo. Il caso argentino interroga dunque noi storici, i giuristi, il mondo dei diritti umani: si può? Si deve? Non sfuggono i rischi di una giustizia penale a posteriori, ma sono anche chiari i guasti causati dall’impero dell’impunità, sia sulle vittime e sulla loro necessità di suturare le ferite, sia sulla società tutta, che continua a vedere i suoi processi democratici messi a rischio dalla pervasività del potere, politico ed economico di chi ha ucciso, stuprato, torturato. L’estremo biopolitico di cancellare il corpo del nemico ucciso da parte del Terrorismo di Stato, se complica il panorama per la giustizia, legittima ancor di più, anche per la storiografia, il valore della testimonianza come fonte storica a partire da almeno due peculiarità regionali. Una prima caratteristica originale è quella dell’immediata e costante presenza di voci e testimonianze, tanto in contesti pubblicistici, quanto giudiziari e terapeutici intorno a forti nuclei associativi, in particolare di familiari delle vittime, che rivendicano e ottengono una forte anche se contrastata legittimità. È un protagonismo delle vittime che fa venire in mente, come opposto, il lungo silenzio, studiato tra gli altri da Annette Wieviorka, che caratterizzò per molti anni la Shoah, e che impediva ai sopravvissuti di dire la propria, fino a entrare a far parte della ben più complessa riflessione sull’indicibilità della stessa. In quell’ambito il punto d’inflessione, dopo il quale inizia la produzione di una messe importantissima di testimonianze, sarebbe il processo Eichmann, tenutosi a Gerusalemme nel 1961.

Da Norimberga, dove a nessun testimone fu permesso di narrare la propria esperienza, erano già passati quindici anni. In America Latina, per quanto di difficile comparabilità, l’esperienza della violazione di massa dei diritti umani trova nella parola tanto la testimonianza quanto un modello di sanazione, privata e collettiva. Infatti, la seconda peculiarità è il molteplice interesse per la testimonianza che accomuna la storiografia ad altre discipline che usano con proprie specificità metodologiche l’intervista. La psicologia vi arriva per prima, alla ricerca della sanazione del danno. Con essa vi giunge la sfera sociologica, con le diverse commissioni di verità e riparazione – ma raramente giustizia – che sono, fin dagli anni Ottanta, i primi collettori ufficiali di testimonianze orali di vittime e familiari.

Infine vi è l’ambito giuridico-processuale, a lungo ostacolato dal sistema d’impunità che ha caratterizzato molti degli anni trascorsi. Vi è poi un campo sterminato, quello pubblicistico, giornalistico e memorialistico, con la produzione e l’autoproduzione di migliaia di libri, articoli e documenti, che hanno utilizzato nel corso del tempo memorie, testimonianze, interviste. Ognuna delle tipologie citate arriva dunque alla testimonianza/narrazione dal proprio punto di vista, con i propri interrogativi, per testimoniare o censire l’orrore, renderlo notizia, oppure, nel caso dell’attenzione psicologica, di iniziare a curarlo. In un contesto nel quale familiari e vittime hanno vissuto per anni nel terrore e nella negazione, la convocazione in sé è spesso un inizio di cura.

La mente corre su questi ragionamenti. Continuerò a sentire sul polpastrello del mio dito indice l’orlo del foro d’entrata che ha ucciso quel giovane uomo. Il fardello di quello scheletro mi accompagnerà, mi peserà, ma non potrò evitare di portarlo, magari lungo un percorso tortuoso. Nella mia ricerca, quella sensazione tattile si è fatta discrimine tra un necessario interesse intellettuale, con il quale nel mestiere di storico ci si misura con il passato, e la ricerca come impellenza sociale e collettiva, scrupolosa, regolata, verificabile, ma che parte da un imperativo etico. Se le domande e le risposte della Storia vanno e vengono dal nostro presente, è dal presente che interroghiamo il passato, qualunque fonte del passato, e queste continuano a mutare per il mutare della nostra prospettiva. Così, anche le inquietudini che da quei resti umani provengono rispondono ai miei interrogativi da e per un presente che è il nostro, ma in qualche modo continua a essere il loro. Come ben afferma per la realtà cilena Elizabeth Lira, non è un caso l’insistenza di vittime e familiari su un concetto altrimenti sfuggente quale la ‘verità’. Dopo anni e a volte decenni di tergiversazioni e menzogne, i familiari considerano «che si sappia la verità» altrettanto risarcitorio quanto la giustizia – la fine dell’impunità – e le riparazioni materiali.

Alejandra López è la figlia di un militante comunista cileno, tuttora desaparecido, e una delle fonti di questa ricerca. Nel 1990, al momento della compilazione dell’Informe Rettig, il primo rapporto sulle violazioni di diritti umani in Cile, accompagna la madre a testimoniare.

«C’era un gruppo di professionisti, psicologi, avvocati, e c’era la bandiera cilena. E per me era la prima volta che mi trovavo in un luogo dove c’era la bandiera cilena. Sto parlando del 1990. Era la mia prima esperienza con le istituzioni. […] E io ricordo che non chiesi di trovare mio papà. Io risposi che l’unica cosa che m’interessava era che [quello che era successo] lo sapessero tutti i cileni».

Gennaro Carotenuto

Gennaro Carotenuto